Le masque Fa(s)cial une nouvelle approche somato-émotionnelle

Article provenant du site LMOSTEO avec qui nous travaillons en collaboration pour la masterclass: l’approche ostéopathique pour le facialisme

Une tension anormale d’un ou plusieurs muscles peauciers du visage peut être révélatrice d’une lésion ostéopathique de la face mais aussi d’une perturbation émotionnelle.

En partant de ce constat, nous avons entrepris depuis plusieurs années de tester systématiquement le système musculo-aponévrotique superficiel du visage et de le traiter selon la méthodologie du Lien Mécanique Ostéopathique (LMO).

Nous présentons ici pour la première fois cette nouvelle approche du masque facial qui inclut la dimension somato-émotionnelle des muscles de la mimique.

Anatomie fonctionnelle des muscles peauciers du visage

L’enveloppe faciale est une structure anatomique faite de couches superposées. Le masque facial correspond aux trois premières couches : la peau, le tissu adipeux sous-cutané et le système musculo-aponévrotique superficiel (SMAS).[1]

Les muscles faciaux présentent des particularités anatomiques communes.

1. Unicité d’innervation : le nerf facial.

2. Une insertion superficielle sous-cutanée : muscles peauciers

3. Une insertion sur le derme profond ou une face osseuse

Ils ont deux fonctions principales.

1. Ouvrir ou fermer les orifices de la face (muscles sphinctériens)

2. Communiquer par le biais des expressions faciales (muscles de la mimique)

Au XIXe siècle, Guillaume Benjamin Duchenne, médecin neurologue et photographe français, a été le premier à décrire de façon individuelle les muscles de la face et à présenter leur fonction comme un langage naturel des émotions[2]. A la même époque de son côté, Charles Darwin théorise l’expression des émotions comme un système fonctionnel servant à la survie de l’organisme[3]. A partir de ces premières observations, la description anatomique et fonctionnelle des muscles peauciers va recevoir une connotation émotionnelle parfois pertinente, parfois un peu simpliste ou fantaisiste. Ainsi, le muscle corrugateur du sourcil (ex. sourcilier) devient « le muscle de la douleur », le muscle procerus (ex. pyramidal) « le muscle de la menace », etc.[4]

Il faudra attendre le siècle suivant avec les travaux des psychologues Paul Ekman et Wallace Friesen pour établir d’une façon plus rigoureuse le lien entre les expressions faciales et les émotions[5] et la mise en évidence d’émotions de base dites « universelles »[6] qui mettent chacune en jeu une combinaison particulière de certains muscles peauciers.[7]

Dans notre pratique ostéopathique, nous essaierons de définir pour chaque muscle[8] quelle expression le caractérise au mieux, sachant qu’une émotion mettra toujours en jeu plusieurs muscles de la mimique.

A noter qu’une crispation des muscles peauciers favorisera l’installation de rides avec une perte d’élasticité du revêtement cutané et un visage marqué[9]. Ces rides d’expression, perpendiculaires à l’axe du muscle peaucier impliqué, matérialisent les lignes de tension du derme décrites par Langer[10]. Notre visage se modèle ainsi au fil du temps, avec des rides caractéristiques de nos pensées et émotions[11].

[1] Lire à ce sujet l’excellent article https://clemedicine.com/1-anatomie-de-la-face/

[2] « Lorsque l’âme est agitée, la face humaine redevient un tableau vivant » G. B. Duchenne, De l’électrisation localisée et de son application à la physiologie, à la pathologie et à la thérapeutique, 1862 https://www.item.ens.fr/articles-en-ligne/duchenne-de-boulogne-medecin-photographe-1806-1875/

[3] C. Darwin, « L’expression des motions chez l’homme et l’animal », 1872.

[4] M. Daval, Précis d’anatomie, 1881.

[5] A propos de P. Ekman : https://www.eiagroup.fr/methodes/paul-ekman/a-propos-du-dr-ekman/

[6] On parle d’émotion universelle si elle s’exprime de la même manière sur le visage des êtres humains, quelle que soient leur origine, leur culture ou leur éducation. D’après Ekman, les 7 émotions de base sont la surprise, la peur, le dégoût, la colère, la joie, la tristesse et le mépris.

[7] Ekman parle d’unité d’action (Action Unit) pour décrire un mouvement particulier du visage. Une expression faciale particulière va mettre en marche plusieurs unités d’action codifiées sous le terme de FACS (Facial Action Coding System)

[8] A la différence de la classification d’Ekman qui répertorie des actions musculaires et non pas chaque muscle de façon individuelle.

[9] Un visage ridé et figé constitue un bon signe d’appel pour le testing du masque facial.

[10] Lignes décrites en 1861 par l’anatomiste autrichien Karl Langer. Ces lignes de tension situées dans la couche profonde du derme assurent un certain tonus à la peau. En chirurgie, il est souhaitable que les incisions cutanées soient faites parallèlement, et non transversalement, à ces lignes pour une meilleure cicatrisation.

[11] L’observation des traits du visage est d’ailleurs un art ancestral taoïste (Mian Xiang) traditionnellement utilisé pour décrypter le caractère d’une personne et identifier ses problèmes de santé.

Les zones réflexes du visage

De même qu’il y a une corrélation significative entre les tensions musculaires du visage et les émotions, il existe aussi un jeu de correspondance entre les zones du visage et les organes. Ces relations, établies de longue date par la médecine traditionnelle chinoise, servent de base pour le diagnostic (face mapping) et le traitement d’un certain nombre de troubles fonctionnels en réflexothérapie faciale (Dien Chan, shiatsu)[1]. Dans notre pratique ostéopathique, nous avons souvent noté une correspondance entre la fixation d’un muscle facial et certaines dysfonctions viscérales. Ce sujet reste à développer…

[1] Ces correspondances entre les zones de la face et les organes restent encore méconnues en médecine ostéopathique. Aucun point de Weihe, centres réflexes de Chapman ou dermalgie de Jarricot, ne se situe sur le visage.

A voir également notre formation en RIDOLOGIE: la science des rides et réflexologie faciale

Le testing du masque facial

Depuis plus de 20 ans, en testant le derme du visage et l’aponévrose épicrânienne, nous avons pu mettre en évidence certaines zones de fixation et, en les corrigeant, obtenir des résultats cliniques probants[1]. Le protocole de tests que nous proposons ici fait aujourd’hui partie intégrante de notre examen ostéopathique général.

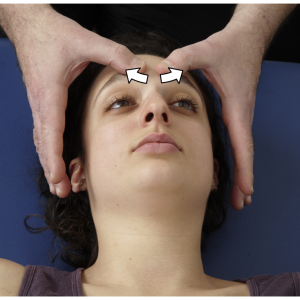

En pratique, après l’évaluation du crâne et des nerfs crâniens, nous procédons au test de mise en tension de chaque muscle peaucier[2] en partant du haut (étage supérieur) vers le bas (étage inférieur). Ce testing des 19 muscles du visage nécessite à peine quelques minutes.

Le contact avec le muscle considéré se fait avec la pulpe du doigt, en gardant une pression modérée[3].

Le test s’effectue par une légère traction allant de l’insertion profonde du muscle à sa terminaison sous-cutanée, comme si on voulait étirer doucement le muscle avec la peau. Le test est considéré comme positif si l’on perçoit une résistance à la mise en tension du muscle considéré (perte d’élasticité). On peut compléter ce test de base par un palper-rouler de la peau qui, en cas de fixation, mettra en évidence un épaississement du tissu dermique avec, parfois, une zone hyperesthésique perçue par le patient comme une sensation désagréable, voire douloureuse[4].

Si l’on trouve plusieurs fixations faciales, le test en balance inhibitrice permet d’identifier la dominante qu’il conviendra de traiter en priorité[5].

Le recoil s’effectue généralement dans le sens de l’étirement du muscle, de son insertion profonde vers sa terminaison sous-cutanée[6]. En cas de palper-rouler positif, on peut aussi légèrement saisir et décoller la peau pour majorer la mise en tension du recoil.

[1] Lire à ce sujet Paul Chauffour, Eric Prat, « Le Lien Mécanique Ostéopathique, théorie et pratique » (chapitre Unité du derme) aux Editions Sully : LES PUBLICATIONS DU LMO

[2] Soit au total 18 muscles peauciers qui ont chacun un rôle précis dans les expressions du visage. On peut aussi ajouter à cette liste d’autres muscles de la tête (m. masséter, m. temporal) qui établissent une relation entre les os de la face et du crâne et participent au jeu des mimiques.

[3] La pression sera toujours nuancée : plus légère au niveau de l’insertion sous-cutanée et un peu plus appuyée au niveau de l’insertion sur le fascia profond ou le périoste de l’os.

[4] En comparant le côté fixé avec le côté sain. Cette dermalgie, lorsqu’elle est présente, disparait quasiment après l’ajustement spécifique par recoil de la fixation.

[5] Ou d’intégrer la dominante des muscles faciaux au bilan de la lésion totale en la mettant en balance avec la dominante des autres unités fonctionnelles (crâne, nerfs, viscéral, etc.). Voir à ce sujet la méthodologie du LMO : DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DE LA LÉSION OSTÉOPATHIQUE SELON L’APPROCHE DU LMO

[6] Parfois, dans certains cas d’hypotonie, le muscle sera abordé en direction inverse, comme si on voulait le raccourcir (tonification). Dans d’autres cas, notamment dans les suites de traumatisme ou de chirurgie, une approche transversale des fibres musculaires pourra se révéler plus adaptée que la traction pour relâcher la fixation faciale. En pratique, seuls les tests analytiques permettent de décider avec certitude dans quel sens orienter le recoil.

A voir ici: notre programme sur notre masterclass « Le masque fa(s)cial »

On peut attribuer à chaque muscle peaucier une « identité » avec une fiche signalétique propre : description anatomique, fonction, corrélation émotionnelle, correspondance organique.

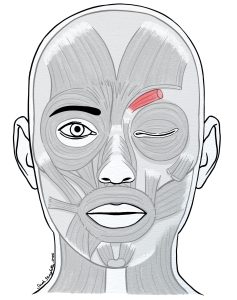

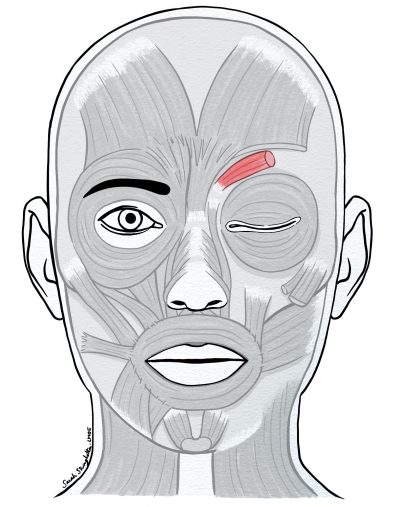

Exemple : le muscle corrugateur du sourcil

Etymologie : du latin corrugare, « plier, froncer »

Latin : musculus corrugator supercilii. Français : ex. muscle sourcilier.

Petit muscle pair, charnu, situé à la partie médiale de l’arcade sourcilière

Insertion profonde : il naît par quelques faisceaux sur le bord nasal de l’os frontal (pilier médial de l’arcade sourcilière).

Trajet : il forme une languette charnue, étroite, assez épaisse qui se dirige en haut et en dehors en décrivant une légère courbe à concavité inférieure

Terminaison sous-cutanée : il s’achève dans la partie postérieure du m. orbitaire de l’œil au niveau de la partie moyenne de l’arcade sourcilière.

Innervation : rameau temporal du nerf facial (VII)

Vascularisation : branche de l’artère ophtalmique

Fonction : rapproche la tête du sourcil (sourcils froncés)

Ride verticale entre les sourcils (ride du lion)

Test ostéopathique : contact avec la pulpe du pouce du m. corrugateur ; test en traction latérale et légèrement céphalique de la tête du sourcil avec une petit circumduction du plan cutané pour finaliser la mise en tension. Confirmation éventuelle d’un test positif par le palper-rouler du sourcil.

Correspondances émotionnelle : préoccupation, réflexion, inquiétude.

Combinaisons faciales émotionnelles possibles :

– avec le m. élévateur naso-labial : dégout, aversion

– avec le m. procérus, le m. orbiculaire de l’œil et le m. orbiculaire de la bouche: méfiance, colère

– avec le m. frontal (partie médiale), le m. abaisseur de l’angle de la bouche et le m. mentonnier : souffrance, tristesse

– avec le m. frontal, le m. orbitaire de l’œil, le m. risorius et le m. platysma : peur

etc

Retrouvez la suite de l’article sur le site Lmosteo.com

Vous avez envie d’aller plus loin ? Nous vous proposons une nouvelle approche innovante du facialisme dans notre formation LE MASQUE FA(S)CIAL à découvrir ici.

Envie d’échanger sur cet article ? Ecrivez-nous en commentaire 🙂

Emilie Ricci-Rouanet

Laisser un commentaire